Rows: 526

Columns: 24

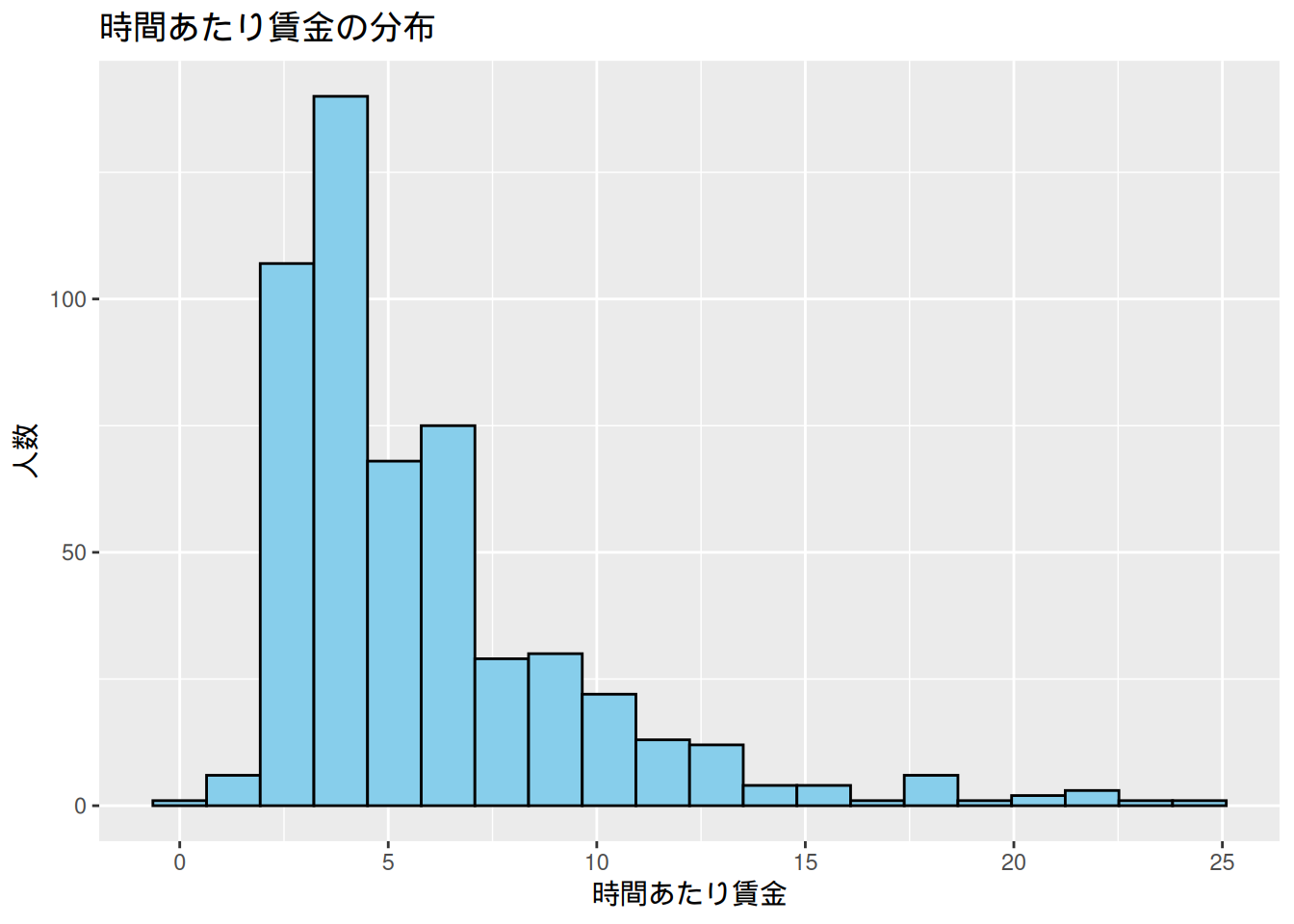

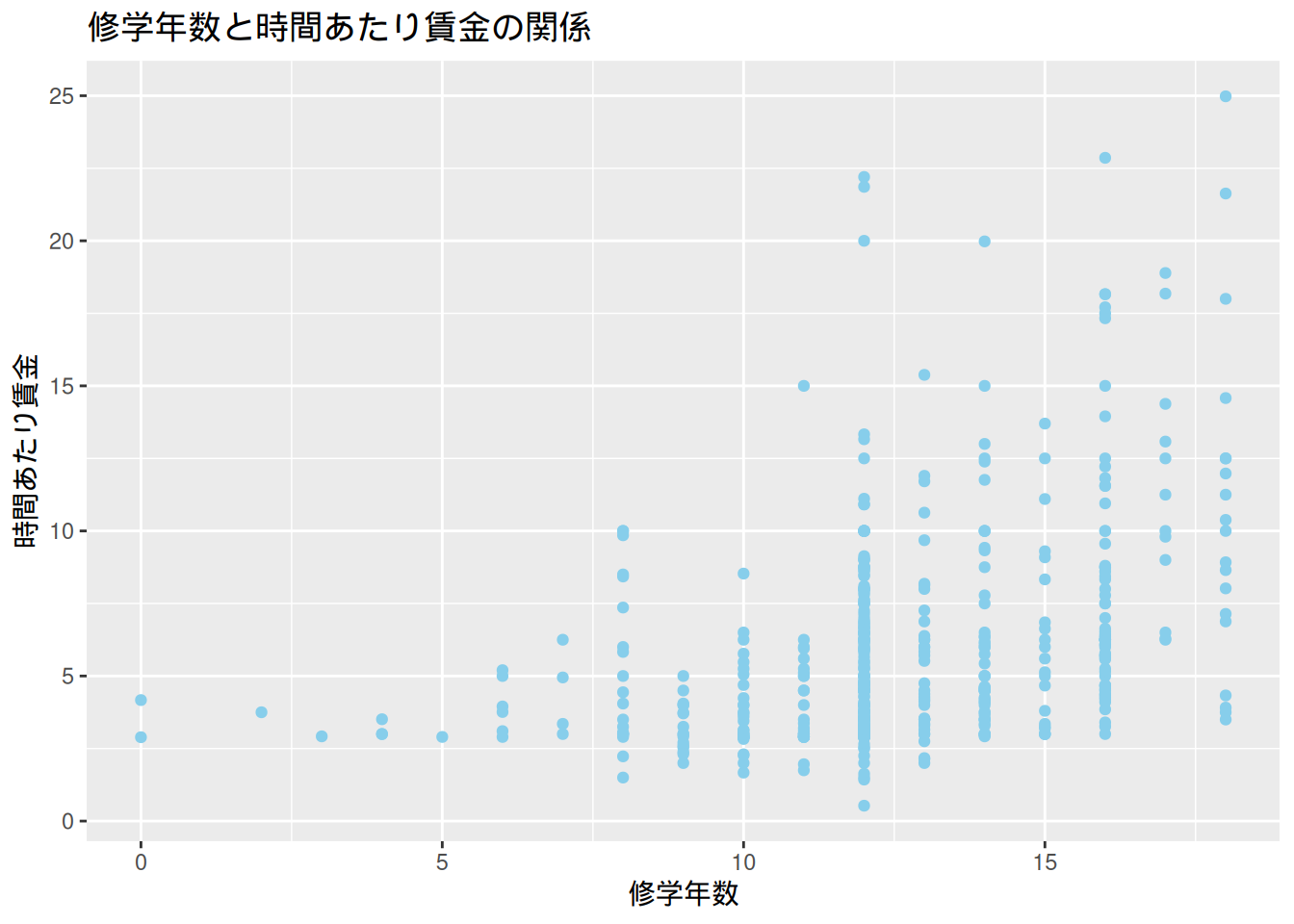

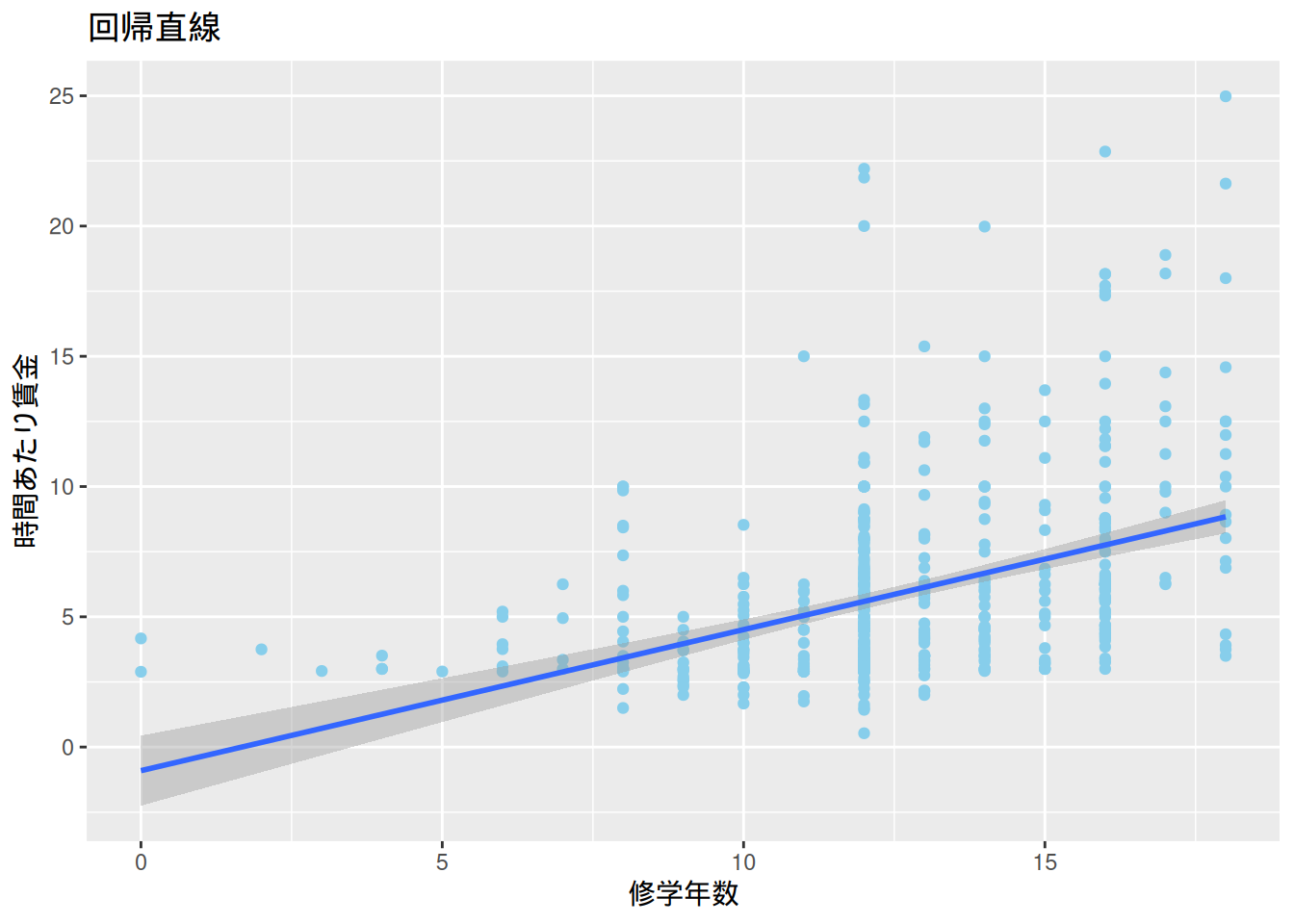

$ wage <dbl> 3.10, 3.24, 3.00, 6.00, 5.30, 8.75, 11.25, 5.00, 3.60, 18.18,…

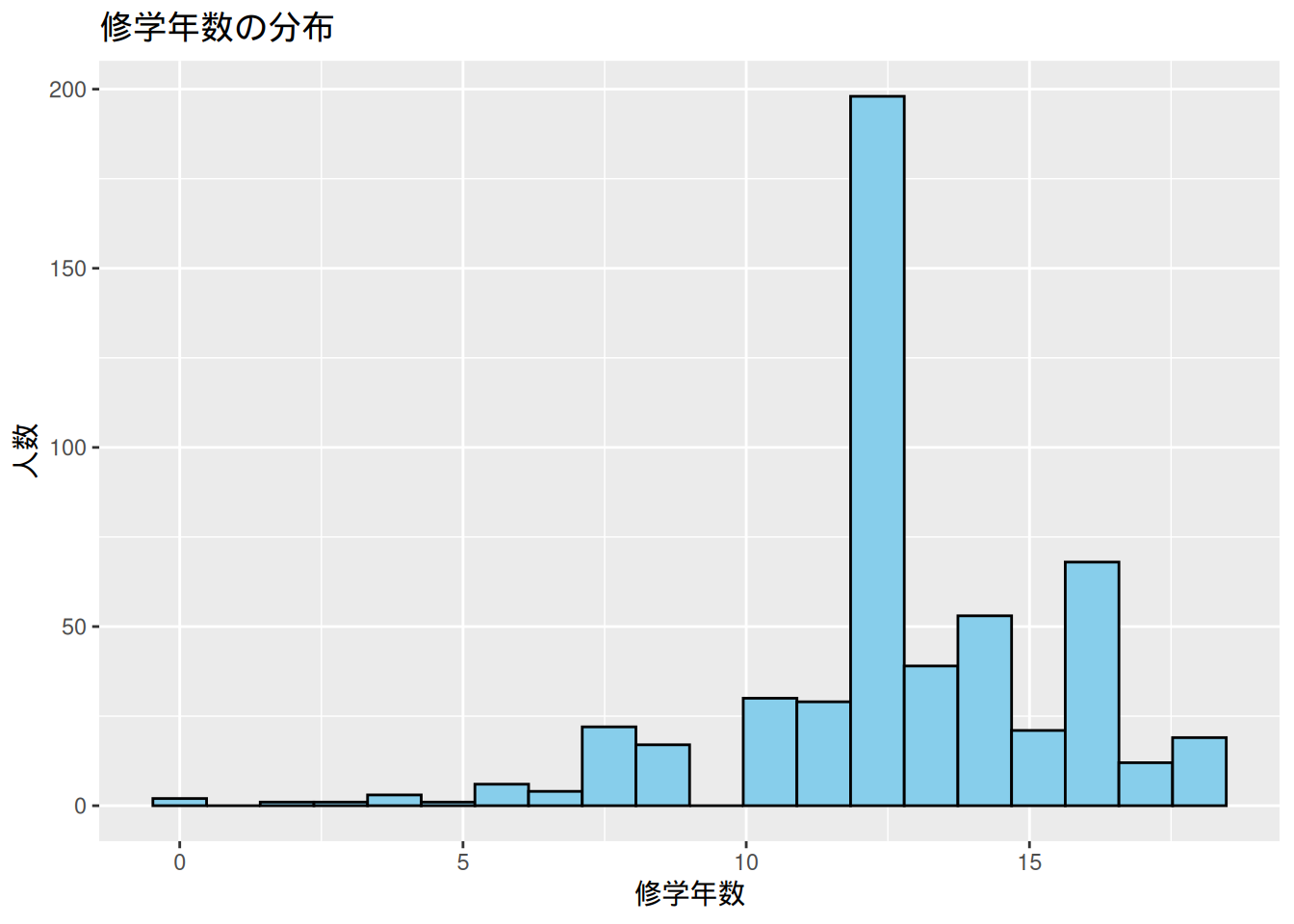

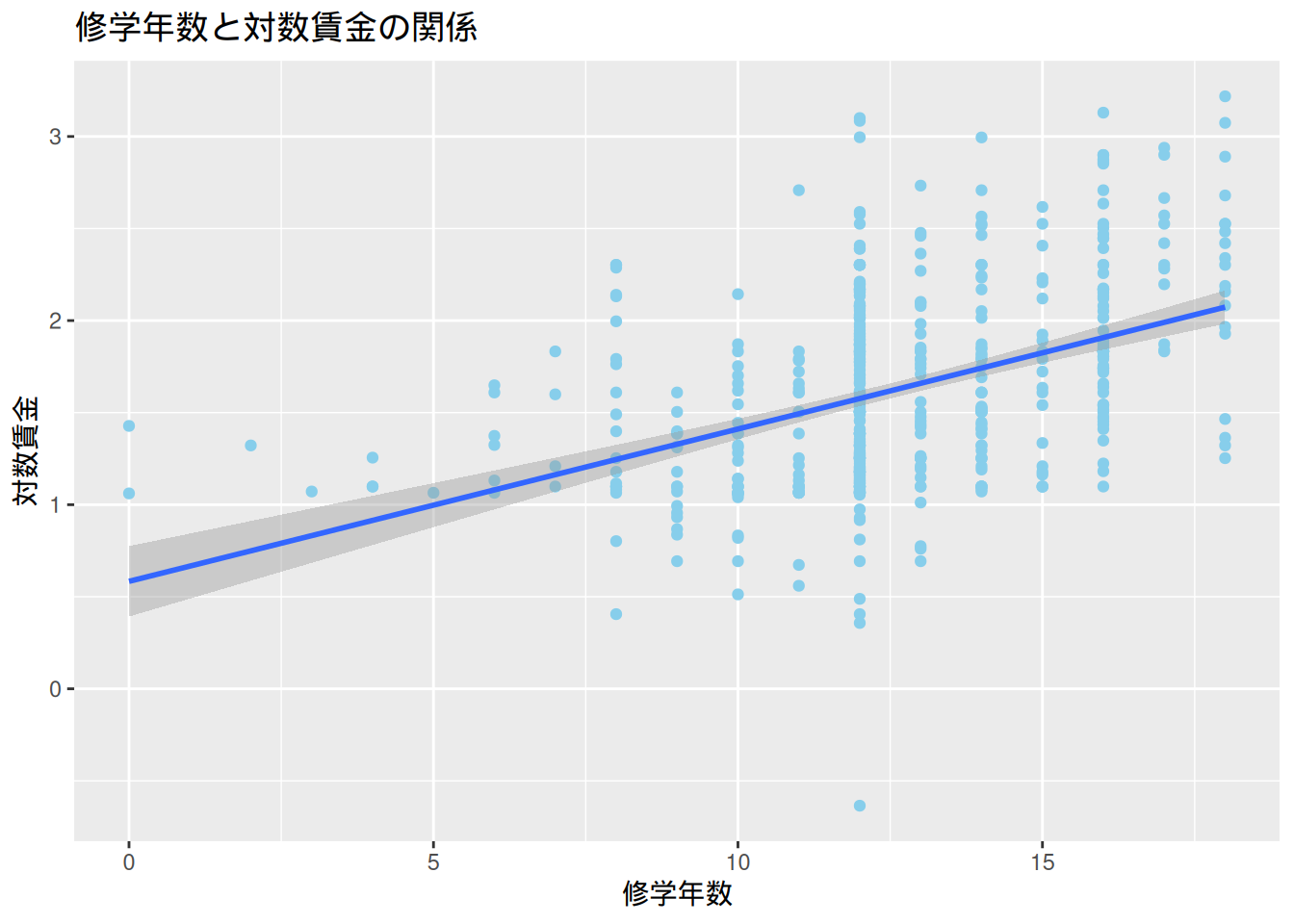

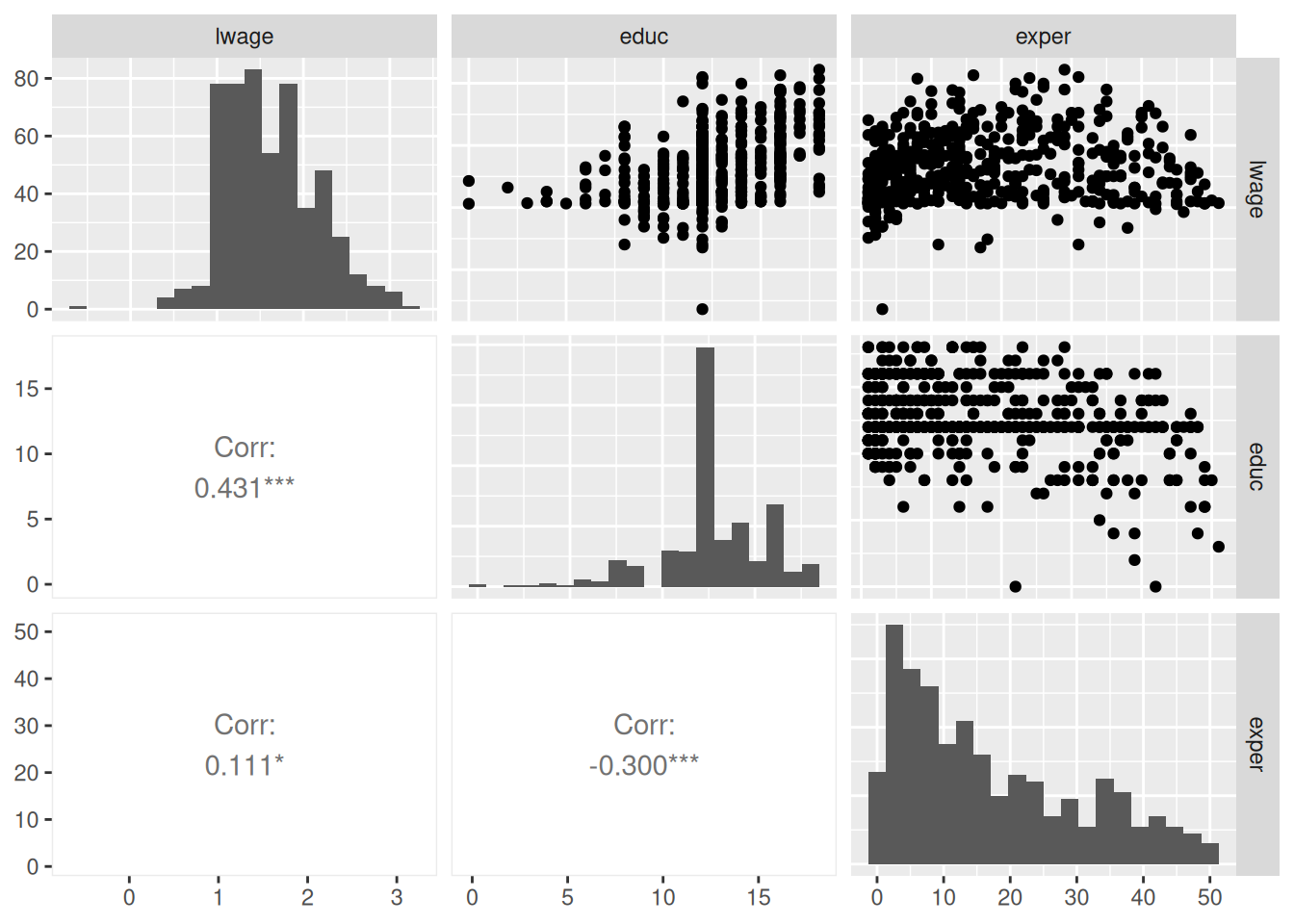

$ educ <int> 11, 12, 11, 8, 12, 16, 18, 12, 12, 17, 16, 13, 12, 12, 12, 16…

$ exper <int> 2, 22, 2, 44, 7, 9, 15, 5, 26, 22, 8, 3, 15, 18, 31, 14, 10, …

$ tenure <int> 0, 2, 0, 28, 2, 8, 7, 3, 4, 21, 2, 0, 0, 3, 15, 0, 0, 10, 0, …

$ nonwhite <int> 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0…

$ female <int> 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1…

$ married <int> 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0…

$ numdep <int> 2, 3, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2, 0, 1, 1, 0, 0, 3, 0, 0…

$ smsa <int> 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1…

$ northcen <int> 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0…

$ south <int> 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0…

$ west <int> 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1…

$ construc <int> 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0…

$ ndurman <int> 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0…

$ trcommpu <int> 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0…

$ trade <int> 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0…

$ services <int> 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0…

$ profserv <int> 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1…

$ profocc <int> 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1…

$ clerocc <int> 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0…

$ servocc <int> 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0…

$ lwage <dbl> 1.1314021, 1.1755733, 1.0986123, 1.7917595, 1.6677068, 2.1690…

$ expersq <int> 4, 484, 4, 1936, 49, 81, 225, 25, 676, 484, 64, 9, 225, 324, …

$ tenursq <int> 0, 4, 0, 784, 4, 64, 49, 9, 16, 441, 4, 0, 0, 9, 225, 0, 0, 1…